研究室長コラム

これまで情報誌クレオで掲載した「研究室長コラム~データで読む男女共同参画~」の記事を紹介します。

執筆:クレオ大阪中央 研究室長 服部良子(専門分野:社会政策、ワーク・ライフ・バランス問題)

vol.1 「日本の特徴、M字型労働力率」はいずれ消えるか?

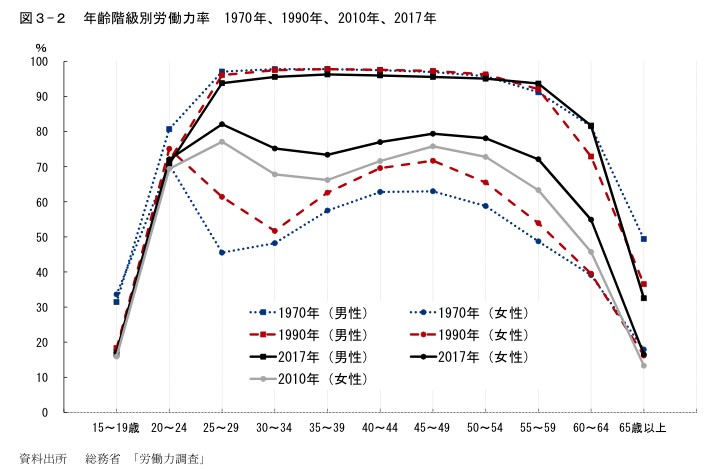

働き方をあらわす図が、15~65歳の生産年齢人口の年齢階級別労働力率です。それぞれの年齢階級が労働に従事している率を示します。男女別や複数年のデータを一つの図に重ねると働き方の変化を読み取ることができます。

この図が示す1970年、1990年、そして2017年の約半世紀で女性の労働力全体は上昇しました。いわゆる「M字型」消失の傾向を示しています。つまり男性の労働力率のえがくかたち、逆U字型に近づいたのです。

20世紀後半、日本女性の働き方の特徴は「M字型労働力率」の存在でした。その原因は20歳代後半から30歳代の出産子育て期の女性が労働市場に登場しないからです。M字は日本の女性が育児という家族的責任を一手に引き受ける働き方の象徴といえます。

男女雇用機会均等法30年余りの2017年、M字型の底があがりました。これは女性労働者増加として評価できます。ただこうした変化の背景に、同時に男女未婚率の上昇や低出生率の継続による少子化傾向が進行しています。さらに女性のパートや派遣労働者比率の増加など女性の働き方に関わる課題も拡大しつつあるのです。働く女性の量的増加は婚姻、出生とともに就労をめぐる質的条件の変化と深く関わっています。

<データ出所>労働政策研究研修機構(JILPT)「早わかり グラフで見る長期労働統計」(2018年6月2日取得)

vol.2 男女給与格差の推移の背景~働き方や雇用形態も影響~

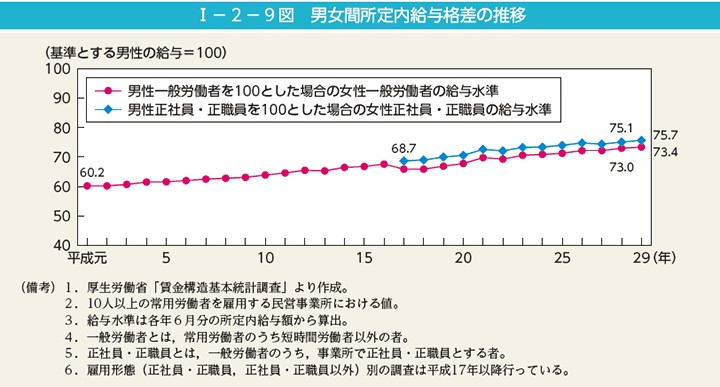

男女の給与格差の平成期の変遷を表す図が「男女間所定内給与格差の推移」です。就業分野の女性の現状を示す指標として『男女共同参画白書』にほぼ毎年掲載されてきました。

平成29年、男性の賃金水準を100としたとき、女性の賃金は75.7です。女性の賃金は男性の4分の3、25%の男女格差があるということです。平成元年、女性の賃金は男性の6割でした。ということは「30年間で女性の賃金水準が男性に追いつきつつある」ということでしょうか。

女性の賃金水準が男性水準ののびより大きいとき、たしかに男女賃金格差は小さくなります。しかし、女性の賃金水準が上昇しなくても男性の賃金水準が停滞あるいは低下するとき、やはり男女格差は縮まるのです。

平成で区切られる1990~2010年代は、実は日本の賃金水準全体が停滞した時期でもありました。その時期は1991年のバブル崩壊後の「失われた10年あるいは20年」と重なります。バブル期まで日本の賃金水準はほぼ右肩上がりが続きました。そしてバブル崩壊以降、一転してそれまでの賃金上昇分のつけを払うように賃金停滞期が続いたのでした。

平成の前半期、不況期に企業や雇い主は余剰人員を整理しました。そうした経営構造調整の結果、賃金の高い男性や正社員雇用に代えて、最低賃金水準で働く女性パートや男女の派遣労働者などを雇用する傾向が広がりました。その結果、平成を通じて正社員ではない働き方が拡大定着していき、男女を問わず低賃金で働く働き方と働く人が増えていったのです。

男女賃金格差水準の推移データにはこのような“働き方”や“雇用形態”の変化も反映されています。

vol.3 2018年、家庭の働き方も男女共同参画へ

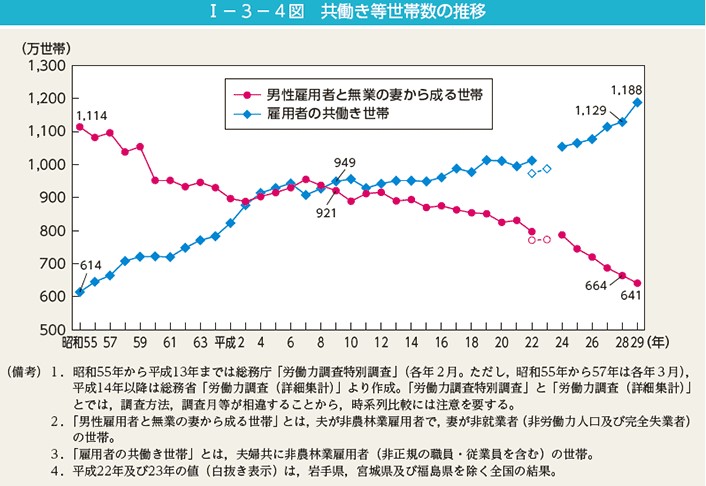

共働き家族と無業の妻、つまり専業主婦のいる家族のそれぞれの世帯数の1980年から2017年まで推移を表す図です。1980年は、専業主婦世帯は1,100万世帯、共働き世帯は600万世帯でした。1980年以降、共働き世帯が増加、専業主婦世帯は減少し、2017年は完全に80年代と逆転しました。両者の転換の時期は1990年代です。

1991年のバブル経済の崩壊をきっかけに、日本経済は経済と雇用の構造調整の時期に入っていきました。不況への対応は経済や経営組織の再構築、すなわちリストラです。具体的には、経費削減の中でもまず賃金抑制や人員整理が行われます。1990年代以降、企業は一斉に賃金抑制と人員整理に向かいました。その結果、90年代後半から2000年にかけて、じわじわと4%から5%に失業率が上昇しました。同時に低コストのパートや派遣労働など正社員以外の雇用、すなわち非正規雇用が拡大したのです。

不況の影響は家族という単位で見れば、稼ぎ手である夫が失業することです。あるいは夫の賃金が下がれば妻がパートにでて家計不足分を補うことになります。新規学卒者採用も縮小し若年失業率が上昇したのもこの時期です。

1970年代の欧米では、オイルショックが構造調整のきっかけでした。日本では20年余り遅れた1990年代後半に構造調整が展開しました。その結果、2018年、女性も男性も共に所得を得る家族が6割以上を占めるようになったのです。

vol.4 男性の育児休業取得率の推移

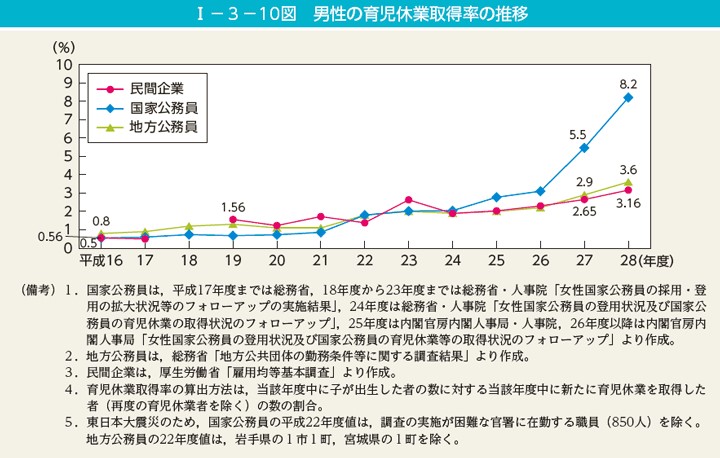

育児休業に関連する法制は、これまで男女雇用機会均等法(1985)や育児介護休業法(1995)等が成立、改正を重ねてきました。なかでも育児休業給付金の支給や育児休業中の社会保険料の免除等は、女性の育休取得率上昇を後押ししてきました。その一方で、日本の男性育児休業取得率はなかなか上昇していません。

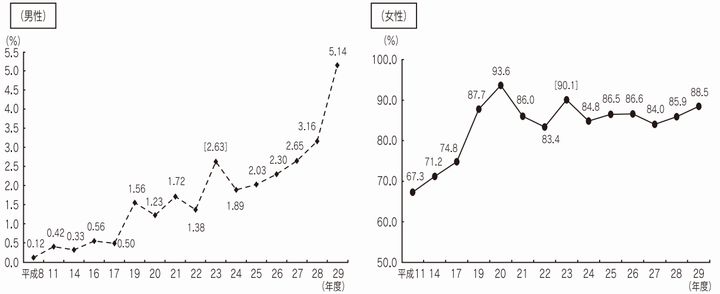

民間企業の場合、女性の休業者が88.5%に対して、男性はわずか5.14%です。2000年代でも取得率は1~2%台が10年ほど続いています。(図2のデータのタテ軸の目もりは、女性は100%であるのに対して、男性は5.5%です。)

しかし、平成27年(2015)以降、国家公務員の男性育児休業取得率が急増しています。なぜでしょうか。

最大のきっかけは、女性活躍推進法の成立(2015)です。同法は労働者を雇用する国・地方公共団体・事業主に対して、行動計画策定を義務づけ、女性活躍推進政策の実行を促す法律です。行動計画の項目には、育児休業取得に関係する男女の働き方が入っています。また企業等事業者は、計画内容を国へ届出るとともにインターネット等での社会への公表が義務づけられました。さらに、行動計画を策定し一定の基準を満たす企業に対して国があたえるえるぼし認定マークも定められました。

この法律に先行して、同じ方式で企業に対して行動計画策定を義務づけたのが次世代育成支援対策法(2003、2014改正)です。こちらは認定基準をみたすとくるみん認定マークが与えられます。企業が広報に利用して、自社のよい働き方をアピールするものとして、就活生にはなじみあるものになりつつあります。

つまり、女性活躍推進法と次世代法は、育児休業取得の推進について、労働者個人の問題ではなく、職場や雇い主の責任でもあることを明確にしたのです。行動計画策定は責任の明確化とともに課題を検討し、目標を設定します。それぞれの組織で達成すべき目標を共有することで、労働者の雇い主だけでなく職場の管理職や職場の行動変化が徐々に生じています。

特に、国家公務員では働き方改革や女性活躍が推進されるなかで、行動計画の実行を意識した管理者層のリーダーシップが発揮されるようになりました。たとえば2015年頃から厚生労働省では家族に子どもが生まれる予定の職員は男女に関わらず直属の上司とともに事務組織トップ層に面談し、育児休業取得を促されるようになったそうです。突出した国家公務員の男性育児休業取得率上昇は管理者層リーダーシップ効果を示す例といえるでしょう。

図1)男性の育児休業取得率(民間企業、国家公務員、地方公務員)

<データ出所>『平成30年男女共同参画白書』2019年5月1日取得

図2)男女の育児休業取得率(民間企業)

<データ出所>『平成29年度雇用均等基本調査』 2019年5月1日取得

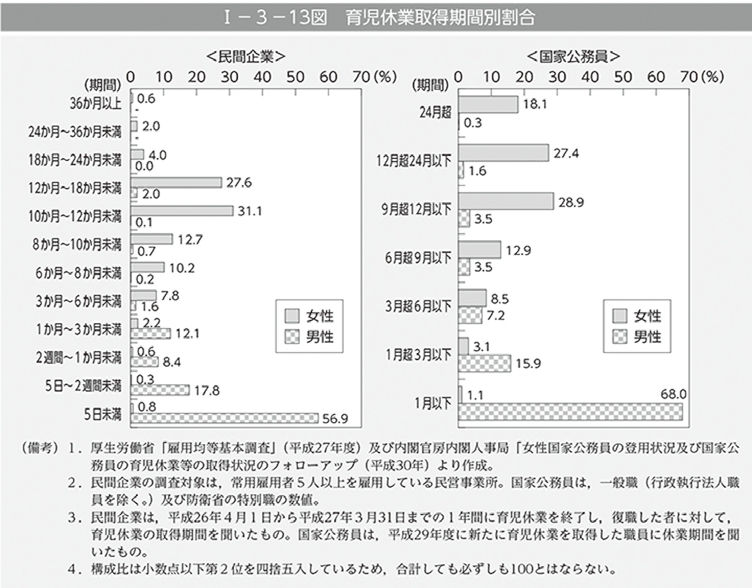

vol.5 男性の育休取得は5日未満が6割

<データ出所>令和元年 男女共同参画白書2019年8月16日取得

男性の育児休業取得は、様々な角度から2019年の日本では話題になっています。日本の男性はどれくらいの期間の育児休業を取得しているのでしょう。令和元年の『男女共同参画白書』よれば、民間企業で最も多数を占めるのが5日未満取得者56.9%です。国家公務員の統計では、1か月以下の期間での統計しかなく、1か月以下取得者が68%です。それに対応して計算すると、民間企業で働く男性の1か月以下取得者の比率は83%となるわけです。つまり、男性育休取得期間は、民間では5日以下が6割という現状があり、他方、女性の取得期間は民間では10~12か月が31%、3~12か月取得する女性は6割を占めています。男女で取得期間の単位が異なるほど、女性に比べると男性の取得期間は短い実情があります。それにしても育児休業取得期間が5日未満の男性が6割という現状は衝撃です。

2018年度の雇用均等基本調査の速報版によると、男性の育児休業取得率は前年度比1.02ポイント増の6.16%と6年連続で増加し過去最高を更新しました。しかし、男性の取得期間は5日未満が6割を占めている事実をかさねる時、日本の男性育児休業取得の現実が見えてきます。つまり、次世代育成支援対策法や育児介護休業法などの法改正をかさねて20年近く国をあげてイクメンやパパママ育休プラス制度などの男性育児休業取得が推進されてきました。その一方で、子育て世代の長時間労働や家族内での配偶者の転勤では、男性都合が優先されるなどの働き方が2019年現在も続いています。取得率のみに注目せず、男性育児休業期間こそが話題と課題になる風が吹く社会にしていきたいものです。

vol.6 なぜ、関西圏の男性の「イクメン度」は低い?

2019年の出生数が90万人を割り込むというニュースが示すように、ますます人口減少が明瞭になりつつあります。これは2017年の推計より2年早い速度です。出生数の減少は、出産や子育てに有効な環境作りや政策という少子化対策の効果が出ていない結果といえるでしょう。実は、グローバル水準では出産や子育ては女性だけが頑張る両立支援から、男女がともに担う「家族的責任」政策にシフトしています。1981年のILO156号条約は男性も育児というケアワークをすることとし、日本も同条約を1995年に批准しました。つまり、21世紀、男性も女性と共に育児への責任があるのです。

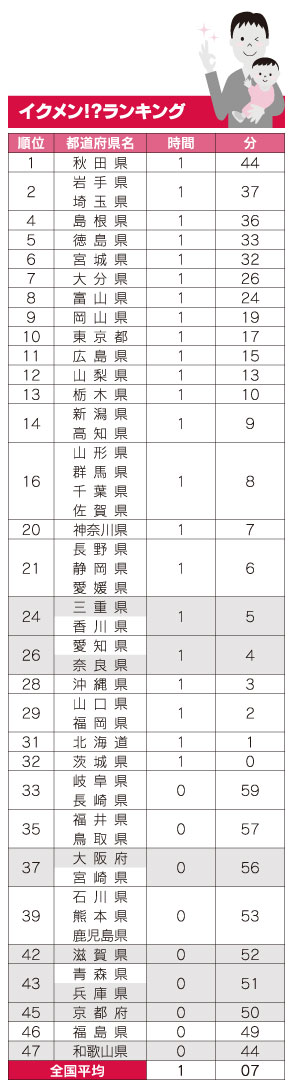

とはいえ2019年、出生数の推計値をこえる減少の一方で、男性育児休業取得はおおいに進んでいるとはいえないようです。育児介護休業法や次世代育成支援対策推進法によって育休取得が促されても、実際には、欧米と比べるとき日本の子育て期の夫の家事や育児に費やす時間はまだまだ少ない現状があります。男性の育児休業取得率の低さや取得期間の短さが示すように、時間基準で見たときの日本の男性の「イクメン度」は高いとはいえないでしょう。

日本の家事育児時間データは5年に一度実施される社会生活基本調査に基づいています。同調査は日本国内でかなりの地域差があることを示しています。そして全国都道府県別の家事育児時間データでみるとき、大変残念なことに関西圏のイクメン度は相対的に低位にあります。全国平均の1時間07分に近いのは三重県の1時間05分だけです。大阪市の位置する大阪府は56分で37位、滋賀県52分で42位、兵庫県は51分で43位、そして和歌山県は44分で全国最下位47位です。それに対して秋田、岩手、埼玉、島根、徳島、宮崎などは1時間半をこえ6位までに入っています。ただ東京1時間17分で10位、神奈川1時間07分で20位という水準を考えるとき、気にするほどの差ではないという評価も可能かもしれません。

この地域差のあるデータから推測できることは、ひとつは首都圏や地域の男女参画意識や職場風土の差です。それと共に、共働き率が高い地域でイクメン度が高くなる、つまり女性就業率の水準が高いと男性の家事時間や育児時間が増えるといえます。あるいは、近年の女性就業率上昇を考えると、近畿圏では男性の長時間労働が家事・育児参加率を低めている可能性もあります。

しかし、その点と関連してもっと切実に地域差に作用しているのは家庭ですごす時間の長さです。一般に都市部でゆとりある広さ住まいを優先するとき、住宅・交通事情から通勤時間は長くなりがちです。イクメン度ランクの高い地域との住宅確保事情が関西圏の事情と異なっていることは考慮すべきでしょう。その意味で、日本全体での長時間労働に加えて長い通勤時間も関西で働く男性から家事育児時間を奪っているといえます。

【資料】総務省統計局「社会生活基本調査からわかる47都道府県ランキング」2019年12月8日取得

http://www.stat.go.jp/data/shakai/2011/rank/rank2.html

(注)6歳未満の子供がいる夫の1日当たりの家事関連時間(夫婦と子供の世帯,土日を含む週全体の平均)

※家事関連時間・・・「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の合計

vol.7 男女の役割分担意識

男性の働き方ハード世代 「子育ては女性」意識に

日本の働く女性の比率(女性の就業率)は、女性活躍推進法が制定された2015年には7割を超えました。大阪府の女性の就業率も2000年以降6割台から7割になりました。今や「日本ではM字型労働力率は消滅した」という見方すらあります。こうした仕事での女性活躍が進む一方で、男性の育児休業取得率を高める政策や取得日数の短さは大きな課題となったままです。つまり、女性が仕事も家庭と同等に取り組みつつあるにも関わらず、男性は今も仕事中心とする現実があります。これに関する社会の現状を示す一つの指標が、男女の役割分担に関する考え方(意識)です。この指標は国や地方自治体が男女共同参画政策を進める時、進捗度を確かめるもっとも基礎的なデータとなります。

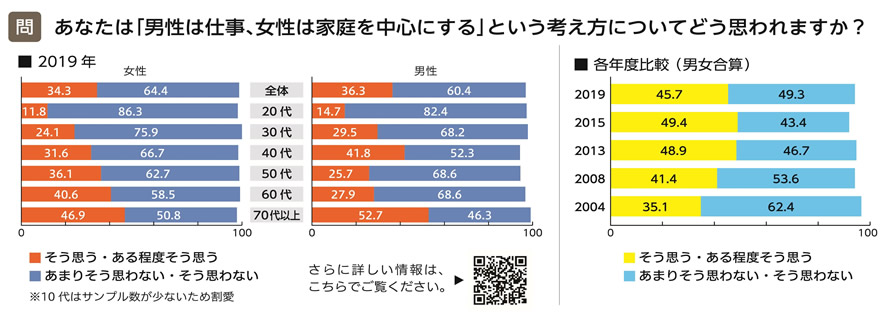

「男性は仕事、女性は家庭を中心」という役割分担を「そう思う」とするのを分担肯定派、「そう思わない」を分担否定派として考えてみましょう。令和元年度実施した大阪市民意識調査結果(下図)によると、肯定派が35%、否定派が62%です。大阪市民の3分の1が役割分担を肯定する意識をもっているのが現状です。全体でみると大きな男女差はありません。しかし、世代別にみると興味深い意識の男女差があります。

女性の場合、世代が上がるにつれてなだらかに役割分担肯定派が増加します。これに対して、男性は30代40代と70代以上に肯定派が多いという世代による凹凸があります。

70代以上は男女役割分担の専業主婦世帯が過半数を占めていた1960年代から90年代が現役だった世代です。70代の女性も男性とほぼ同比率が肯定派です。

そして20代から40代は、男女ともに世代が上がるにつれて肯定派が増加します。ただ男性の肯定派は2?10%程度、女性よりも多く、世代が上がるほどその男女差は広がります。つまり男性の肯定派の増加度が上がります。30代40代は男女とも結婚、子育てを行う家族的責任世代です。出産、子育てにより切実に関わる世代ゆえの結果でしょうか。男性の長時間労働や育休を取りたくてもとれない男性の職場の現状は、結果的に子育てを女性に任せてしまう役割分担意識肯定派を生み出しているのかもしれません。

女性の世帯所得貢献「実感世代」 男性の意識に反映

さらに今回調査で注目したいのは、50代60代の男性です。50代60代の女性と比べた時、男性の役割分担肯定派は女性よりも少なかったのです。振り返ると50代60代は職業生活の中でバブル崩壊、失われた20年、そしてリーマンショックなどの直接的影響を受けた世代です。つまり、共働き世帯の増加、女性の就業率上昇という女性の世帯所得への貢献を実感した世代と言えるでしょう。働くことの経験が意識に反映していると推測できます。

そして、役割分担意識の調査結果から様々な想像が広がります。2020年現在の日本と世界が直面している新型コロナウィルスという課題は、防疫のための在宅勤務や休校という形で思いがけない「働き方の変化」を私たちにもたらしました。2020年に「家庭で仕事をする」経験をした4年後、大阪市の市民意識調査ではどのような変化が見られるでしょうか。

vol.8 男女の地位の平等感

教育・地域活動で平等感前進 社会全体は男性優遇7割

大阪市が2004年から実施する市民意識調査は、大阪市男女協働参画政策への基礎データの一つとなっています。女の地位の平等感はどのような現状にあるのでしょうか。最新の2019年の調査結果を見ると、「学校教育の場」では49.9%と約半分の市民が平等であるとしています。しかし、それに続いて平等とする比率が高い「地域活動・社会活動の場」では32.6%、「法律や制度のうえ」では28.2%と3割が平等であるとしています。それに対して「家庭生活」は23.9%と4分の1、「職場」で平等とするのは19.4%と2割弱となります(下表参照)。

「政治の場」はもとより「社会全体」で〈男性の方が優遇されている〉とする人が7割以上いることは、2020年のジェンダーギャップ指数世界121位の実感での表れと言えるでしょう。ただ、ジェンダーギャップ指数での教育のスコアは91位でした。政治の144位と比べると相対的に平等感が高いことは大阪市の意識調査と一致しています。そして、全体にいずれの項目でも〈平等が進んでいる〉よりも〈男性が優遇〉の割合が高い傾向にあります。

自主性に委ねられた平等化 法的施策が課題

今回の大阪市調査では、同じ年に実施した内閣府による全国調査結果とともに、2013年と2015年の大阪市調査の「男女の地位の平等感」の変化の比較を行っています。女性活躍推進法が制定施行された2015年から2019年の変化を見ると、全ての年度、また大阪市と全国で共通して〈男性優遇〉とする割合より〈平等である〉とする割合が高いのは、「学校教育の場」と「地域活動・社会活動の場」だけです。

そして今回の調査では、いくつかの項目で〈平等である〉とする割合が前回調査より少し低下しています。たとえば「家庭生活」、「地域活動・社会生活の場」、「政治の場」、そして「社会通念・慣習・しきたりなど」です。

さらにこの4つの「場」での〈男女平等が進んでいる〉とする比率は、大阪市と全国を比べると残念なことに大きな差があります。2019年の全ての項目で〈男女平等が進んでいる〉とする比率は、大阪市よりも全国の方が高いのです。とくに「家庭生活」と「社会通念」の項目の差が顕著であることは注目したい点です。

「家庭生活の場」も「社会通念・慣習・しきたり」も現時点では、女性活躍推進法による職業に関する施策のような直接の法的な施策が2020年現在の時点では展開されていない領域です。ある意味で国民、市民の自主的な行動に委ねられている領域であると言えます。

別の見方をすれば、大阪では、法律や条例によって規制されない限り、これ以上の男女平等の推進や改善はもはや困難な状況にあると言えるのかもしれません。その意味で、今回のコロナ禍の外出制限の順守状況が、大阪のコンプライアンス意識の市民性を示すとするなら、その市民特性に訴えることから未来が開かれるでしょう。

Vol.9 ILO190号条約と2020年度 大阪市ハラスメント調査結果

仕事の世界における 暴力とハラスメント

ILO(国際労働機関)創立から100年 目の2019年に、仕事の世界における暴力・ハラスメントの撤廃をめざす条約 (ILO190号)が採択されました。仕事 の世界における暴力とハラスメントは 人権侵害であり、働く機会の均等を脅かし、働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)を損ないます。

ハラスメントによる人権侵害は身体 的な暴力だけではありません。無視や言葉による虐待など心理的なストレスを与えるという嫌がらせ、もちろんセクシュアル・ハラスメント(以下セクハ ラ)、パワーハラスメント(以下パワハラ)やストーカー行為も含まれます。条文には、「ジェンダーに基づく暴力」(第1条)や「女性労働者および仕事の世界における暴力」(第6条)と、ジェンダーや女性に向けられるハラスメントについて明記されています。

企業に義務づけられた パワハラ防止の対応

日本はILO190号条約に批准はしていませんが、2020年にはパワハラに代表される多様なハラスメントに対応できる「仕事の世界の暴力及びハラスメントの撤廃」に関する国内法 (パワハラ防止法)が成立し、パワハラ防止のための対応が企業に義務づけられました。同年6月にはまず従業員 300人以上の企業、2022年4月からは 中小企業がその対象となります。

企業に求められるのは、①パワハラ 防止の社内方針の明確化、②その周知・啓発を行う、③パワハラに関連する苦 情等に対する相談体制の整備、そして、 ④労働者の被害が生ずることがあれば、労働者へのケアや再発防止の義務付け、です。

罰則規定はありません。ただ、罰則に かわる対応としてパワハラが常態化して改善が見られない企業については、 企業名が公表されることが決定しています。

調査結果から見えてくる ハラスメント発生の現実

では、パワハラをはじめとするハラスメントは今どのような実態でしょうか。2020年大阪市が行ったハラスメント調 査結果からその実態を見てみましょう。調査では身体的なものからそれ以外の 形も含めた多様なタイプのパワハラに加えて、セクハラ等、他のハラスメントも合わせて調査対象としています。

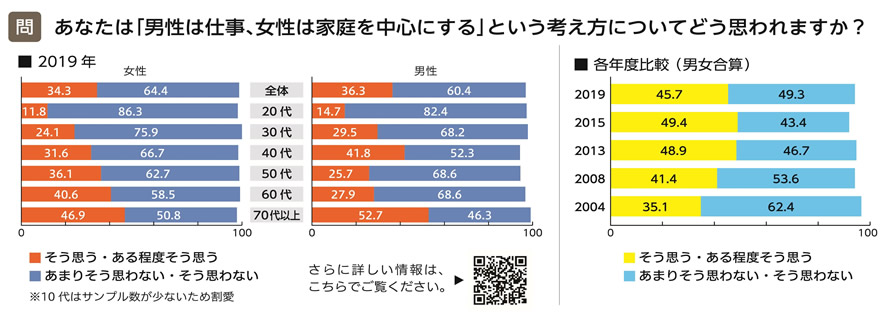

調査のデータ(下図)によると仕事においてハラスメントを受けたことがある人は5人に1人です。男性が女性より少し多くなっています。職場でハラスメントを見たり聞いたりしたことがある人も男性の比率が高く4人に1人です。そして、ハラスメントをしたことがある(したとみなされた)人は10人に1人以下です。

この調査結果は、仕事の世界のハラスメントは滅多に起こらないことではなく、むしろ誰もが直面する可能性が十分にあることをはっきりと示しています。ただ、厚労省(2016年)のパワハラ調査では、3人に1人であることと比べると大阪の結果は低いといえます。

調査することによって、ハラスメン ト発生の現実を私たちは知ることができます。どれくらいの頻度で遭遇するのか、そのデータを知らないと「そんなこともある」とか「運が悪い」あるいは 「自分の落ち度が原因である」等と放置し解決をあきらめがちです。しかし、ハラスメントが何かを知ったら、その原 因を明らかにして解決の道筋を求めることができます。

2019年ILO190号条約によって、どのような働き方をしていても「誰一人取り残さない」という包摂性の理念のもと、私たちは仕事の世界でもエンパワメントへ、さらに一歩踏み出したと言えます。

Vol.10 ハラスメント相談窓口が従業員のモチベーションを高める

大阪市ハラスメント調査結果(2020年度)から

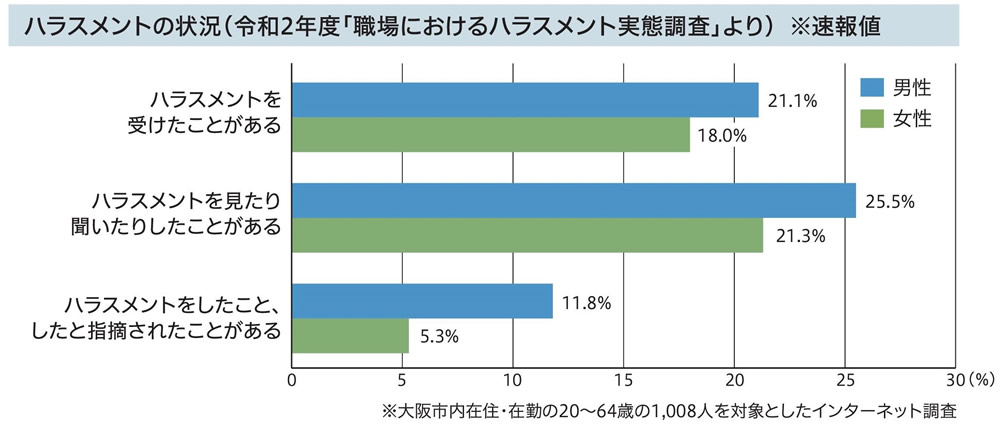

2020年度大阪市ハラスメント調査結果では、企業規模によって「相談窓口」の設置や研修の実施、社内規定や実態把握の有無に大きな差が出ました。そこで、今回注目したいのが、相談窓口の設置についてです。

「相談窓口がある」という企業は全体で27.9%でした。大企業は6割が相談窓口を設置していますが、中小企業では13.5%です。また、中小企業ではハラスメント対策に「全く取り組んでいない」が44.3%もあります(図表1)。企業規模で差が生じている原因のひとつは、パワーハラスメント(以下、パワハラ)防止法です。300人以上の企業(大企業)は2020年6月からパワハラ防止法による対応が義務化され、299人以下企業(中小企業)は2022年3月31日までの「努力義務」としているためです。

5人に1人が経験している仕事でのハラスメント

厚生労働省は、職場のパワハラを6分類して示しています(図表2)。今回の大阪市の調査ではパワハラに加え、セクシュアル・ハラスメントや育児介護休業取得をめぐるハラスメント等も対象としました。仕事でハラスメントを受けたことがある人は5人に1人で決して少なくありません。「見聞きした経験がある」人も約4人に1人となっています。

ハラスメントを受けた人の3人に1人が「職場の上司や先輩」に相談していますが、「誰にも相談しなかった」人も3人に1人います(男性40.6%、女性25.3%)。この「誰にも相談しなかった」理由として、「誰に相談してよいのかわからなかった」人が5人に1人いることは注意する必要があります。

相談することで「また不快な思いをする」(30.3%)ことを避け、「自分さえ我慢すれば」(18.2%)と相談をしないケースもあります。さらに「相手の仕返しが怖い」(16.7%)等の理由から相談しない場合もあります。今回の調査では大変残念なことに「ハラスメント被害を相談しても無駄」(56.1%)という人も少なくありませんでした。

ハラスメント窓口設置は急務

この結果は、相談窓口の存在の大切さを教えてくれています。相談窓口が設置され、従業員がいつでも利用できるようにその存在が知られていれば、「誰に相談してよいのかわからない」ために「誰にも相談しない」事態は生じないでしょう。また、相談窓口を通してハラスメントが速やかに事実確認され適正に対処されることで、ハラスメントを受けた従業員の心身の影響も少なくてすみます。実はハラスメントを受けたことによる心身の影響に関する調査項目の結果では、半分以上の人が「仕事のやる気がなくなる」と回答しています。

ハラスメントによる心身の不調は従業員の仕事のモチベーションを著しく低下させます。パワハラにより当事者が自殺するケースも見られます。そして、その場合、その企業の対策の不備が指摘されます。企業規模を問わず、従業員の声を聴くためにもハラスメント相談窓口の設置が急務といえるでしょう。ハラスメント防止策を企業が行うことは、従業員のメンタルヘルスを守り、結果として企業の生産性を高めることにもつながるのです。

Vol.11 男女が働きながら不妊治療できるよう、国や職場が支援を始めています

不妊治療への支援政策が拡充

「病気やけがをしていなければ健康である」と私たちは考える傾向があります。妊娠・出産は身体への負担があっても保険診療対象として扱われません。これまで社会的文化的に、妊娠・出産は女性にとって「自然」なものと考えられてきました。しかし、1990年代以降、世界的に少子化が進む中、不妊は先進工業国で社会的課題となり、特に、2000年頃から医療技術革新の進展とともに、多くの欧米諸国で不妊治療が生殖補助医療への公的な経済的支援の対象に採用されました。日本でも出生率の低下傾向が定着しつつある中、令和3年度から不妊治療への支援政策が拡充となりました。

不妊治療を希望する人が増えている

「不妊」とは、妊娠を望む男女が避妊をしないで性交しても一定期間妊娠しないことをいいます。日本産科婦人科学会では、一定期間を「1年というのが一般的である」と定義しています。女性に排卵がなかったり、現在や過去に一定の病気に罹ったことがあったり、男性の精子数が少なかったりすると妊娠しにくいことがあります。また、男女とも加齢により妊娠しにくくなると言われています。生殖補助医療としての不妊治療には体外受精、 顕微授精、凍結胚(卵)を用いた治療などがあります。

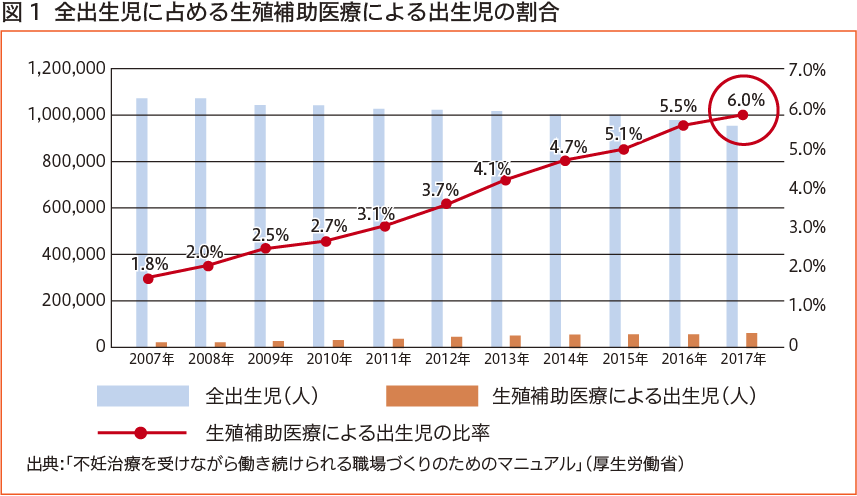

日本では2015年の「結婚と出産に関する全国調査」によると全出生児約100万人のうち20人に1人以上が不妊治療で産まれています。そしてそれは年を追う毎に増加傾向にあります。妊活ともいわれる不妊検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は18.2%となり、夫婦全体の5.5組に1組の割合になります。不妊を心配したことがある夫婦は35.0%となり、夫婦全体の2.9組の1組の割合になります。不妊がごく身近なことになっているといえるでしょう。

不妊治療は、まず検査によって原因を探ります。近年では原因に応じて男性不妊、女性不妊の治療が進められ段階的に治療方法をかえていきます。治療を続けるには仕事を休む必要があります。しかし、勤務先に不妊治療の支援制度があるケースはまだ少なく、男女ともに仕事との両立に負担感を感じる人は少なくありません。

そして、不妊治療の医療費も少なくない額です。通院開始後50万円以上が34.5%という調査データがあります。しかし、検査や治療の費用のうち公的助成対象となるものは限られています。

不妊治療サポートの未来図

こうした不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費用の一部助成が始まっています。夫婦合算で730万円未満とされた所得制限がなくなり、助成額も増額され助成回数の制限も緩和されました。費用負担への助成とともに、時間負担への助成も「不妊治療と仕事の両立」として事業者向けの啓発と施策の実施プログラムが進んでいます。所属企業において不妊治療への理解と支援を求める政策が始まったのです。

今後、次世代法や女性活躍推進法に基づいて行動計画策定が各企業に義務づけられるように、不妊治療サポートの行動計画策定が求められる日がくるかもしれません。なぜならその具体的プログラムは女性活躍推進法とよく似ているからです。少子高齢化の下で次世代育成や女性活躍を進める日本社会にとって、男女が働きながら不妊治療できる働き方の実現はもはや必須課題になっているといえるでしょう。